Als ich 2013 darüber informiert wurde, dass bei meinem Vater Morbus Parkinson diagnostiziert worden war, wusste ich nahezu nichts über die Krankheit. Die Hirnerkrankung war mir lediglich durch die 1998 bekannt gegebene Diagnose von Michael J. Fox, einem der Hauptdarsteller in den "Zurück in die Zukunft"-Filmen, ein Begriff. Ich wusste nur, dass die Krankheit ein mitunter heftiges Zittern des Körpers bzw. der Extremitäten verursacht, so dass alltägliche Beschäftigungen durch die wachsende Instabilität immer schwerer fallen – aber da hörte mein Wissen auch schon auf.

Die erste Zeit nach der Diagnose schien mein Vater unverändert. Er war so aktiv wie immer und konnte all das machen, was er auch vor der Erkrankung hatte tun können. Die Diagnose war beängstigend, doch weit über ein Jahr lang fühlte es sich so an, als würden zwar schwarze Wolken über unseren Köpfen hängen, die ein schweres Gewitter verursachen könnten, aber letztlich nur den Himmel verdunkelten.

Die Medikamente, die mein Vater bekam, hielten die Krankheit viele Monate in Schach. Er führte alles in allem ein normales Leben ohne große Komplikationen. Dennoch: Sehr langsam, nahezu unmerklich begannen die Symptome von Parkinson, sich zu zeigen und auszubreiten. Und da mein Vater ein sehr stolzer Mann war, fiel es uns nicht leicht, zu erkennen, ob mit ihm alles in Ordnung war: Er tat zumindest immer so, als sei das der Fall, und lächelte dazu.

Ich lebe schon ziemlich lange mit meiner Frau und meinem Sohn in Deutschland, mein Vater und meine Mutter in Kalifornien. Was mich daran immer wieder traurig gestimmt hat, war die Seltenheit, mit der ich meine Eltern sehen konnte. Eine Zeit lang besuchten sie uns jeden Sommer für ungefähr zwei Wochen; 2014 dann schenkten sie uns eine Kalifornien-Reise, denn die langsam fortschreitende Krankheit meines Vaters erschwerte ihm zumindest das Fliegen bereits erheblich. Von da an schenkten uns meine Eltern jedes Jahr zu Weihnachten diese Reise für den Sommer. Da wir uns so selten sahen, erschienen mir die Veränderungen meines Vater in jedem Jahr viel gravierender, als wenn ich das leise Einschleichen der Krankheit jeden Tag hätte beurteilen müssen.

2015 wollte mein Vater meinem Sohn, der gerade 7 Jahre alt geworden war, etwas wirklich Bemerkenswertes zum Geburtstag schenken; etwas, an das er sich lange erinnern würde. Seine Wahl fiel auf Disneyland – ein bekanntlich teures Vergnügen, doch mein Vater wollte ein ganz besonderes Geschenk für seinen Enkel, und so fuhren wir dorthin. Es war ein heißer Augusttag, und wir waren übereingekommen, dass wir den Spaß nicht übertreiben und dann gehen würden, wenn es sich abzeichnete, dass es meinem Vater nicht gut ginge. Bis jetzt war es immer so gewesen, dass er einen Tag lang aktiv sein konnte, wenn er sich den folgenden Tag als Ruhepause nahm. Doch das galt für „normale“ Tätigkeiten wie Essen gehen, einen Spaziergang machen oder einkaufen – der Besuch eines Themenparks im Hochsommer war dabei nicht einkalkuliert. An diesem Tag jedenfalls war es wie gesagt heiß und bestens besucht. Wir schafften drei Attraktionen plus ein Aquarell-Portrait meines Sohnes, welches mein Vater unbedingt anfertigen lassen wollte, und spätestens danach, nach insgesamt drei Stunden, war klar, dass der Ausflug zu beschwerlich wurde für meinen Vater. Es war für niemanden eine Katastrophe, aber wahrscheinlich dachte mein Vater, er hätte seinen Enkel enttäuscht. Ja, mein Sohn hat nicht diesen großartigen Eindruck von Disneyland gespeichert, den ich beispielsweise habe, weil er es (bis jetzt) nicht so erlebt hat, wie Kinder es erleben sollten: Herumrennen, überall mitfahren, Unmengen an Eis und Popcorn essen und mindestens einen ganzen Tag lang in dieser Fantasiewelt leben. Genau das hätte mein Vater ihm gerne zum Geschenk und zu einer lebenslangen glücklichen Erinnerung gemacht. Parkinson hat es verhindert.

In den folgenden Jahren baute mein Vater kontinuierlich ab. Irgendwann war klar, dass er ohne tägliche Hilfe nicht mehr zurechtkommen konnte; eine Aufgabe, die für meine Mutter viel zu schwer war. Wir stellten einen Betreuer ein, der meinem Vater half, die für ihn immer größeren Herausforderungen des Alltags zu bewältigen. Mein Vater fing an, einen Stock für seine wenigen Schritte zu benutzen, und stellte manche Aktivitäten komplett ein: So hörte er auf, zu lesen, weil seine Augen immer schlechter wurden. Insbesondere das muss wirklich ein schwerer Schlag für ihn gewesen sein, denn er war ein begeisterter Vielleser. Fuhren wir irgendwo hin, half mein Sohn ihm mit dem Sicherheitsgurt, und er brauchte zudem Hilfe beim Ankleiden, Rasieren und Duschen. Ich habe ihm einige Male geholfen, sich anzuziehen, und weiß deshalb, dass er bereits nach dieser Tätigkeit so erschöpft war, dass er sich hinlegen und ein Schläfchen machen musste. Manchmal eine Stunde lang, manchmal auch mehrere Stunden. Zurückblickend glaube ich, dass mein Vater sich oft gezwungen hat, aufzustehen, weil wir, seine geliebte Familie, ja zu Besuch waren, dieses eine Mal im Jahr für zwei Wochen. Doch jede noch so kleine, so triviale Bewegung wurde schwieriger und anstrengender für ihn.

An unserem letzten Urlaubstag im Sommer 2019 frühstückten wir alle gemeinsam in der warmen kalifornischen Sonne auf der Terrasse: Meine Mutter, mein Vater, meine Frau, mein Sohn und ich. Und während wir so auf das Taxi warteten, das uns zum Flughafen bringen sollte, schlief mein Vater mitten während des Essens ein. Noch heute habe ich das Bild vor Augen, wie er einfach über seiner noch mit Rührei gefüllten Gabel wegschlummerte. Er war absolut erschöpft allein vom Aufstehen und an den Tisch kommen, und doch wollte er unbedingt den letzten Morgen mit uns bei diesem Frühstück verbringen. Ich war den Tränen nahe, als ich ihn so sah, so hilflos, und noch heute geht mir der Gedanke an diesen Moment unter die Haut. Als das Taxi kam, verabschiedete ich mich von meinem Vater und drängte ihn, sitzen zu bleiben und den Abschied nicht so schwer zu nehmen. Umsonst. Mit Hilfe des Betreuers schaffte er es, aufzustehen, uns an die Haustür zu geleiten und dort zu verabschieden. Meine Mutter und er umarmten uns, sagten uns, dass sie uns liebten und sich auf den nächsten Sommer freuen würden. Es war das letzte Mal, dass ich meinen Vater lebend sah. Er kämpfte, so hart er konnte. Parkinson hat ihn besiegt.

Ein Jahr darauf mussten wir unsere Reise in die USA wegen der Corona-Pandemie stornieren. Und am 18. August, kurz nachdem wir wieder zu Hause gewesen wären, wenn wir meine Eltern besucht hätten, starb mein Vater. Meine Mutter und ich konnten nur telefonisch unseren Schmerz teilen. In der Hoffnung, dass die Corona-Situation es zuließe, planten wir für diesen Sommer eine Reise nach Kalifornien, um die Trauerzeremonie für meinen Vater nachzuholen. Doch leider ist auch meine Mutter im letzten Monat verstorben. Ohne ihren Mann und ohne ihre Familie erschien ihr das Leben wohl nicht mehr lebenswert. Morbus Parkinson war zwar die Krankheit meines Vaters, doch sie hat auch jeden in seiner unmittelbaren Umgebung getroffen.

Die Parkinson-Krankheit hat als furchteinflößende Theorie begonnen, mehr nicht. Doch schneller als gedacht hat sie auf jeden Lebensbereich meines Vaters negativen Einfluss genommen, inklusive der Menschen, die ihm nahe standen und stehen. Es war fast nichts – bis es schließlich alles war.

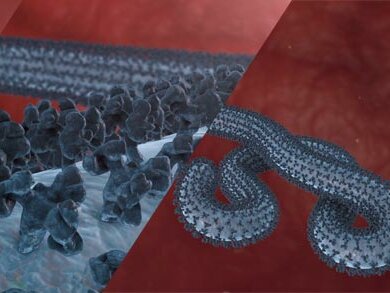

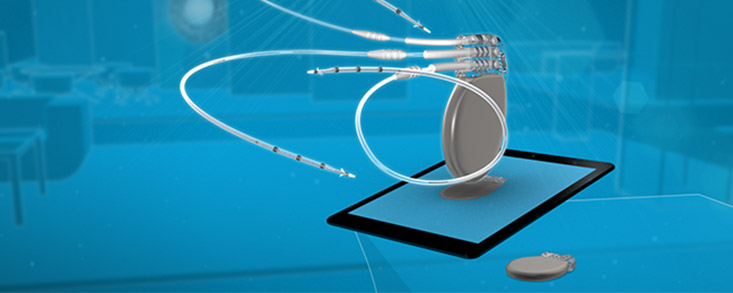

Ich wünsche mir, dass wir Parkinson besser verstehen lernen. Auch wenn es heißt, diese Krankheit sei an sich nicht tödlich, so verdammt sie doch zur Hilflosigkeit und zu tiefem Schmerz, wenn man mit ansehen muss, wie geliebte Menschen darunter leiden und langsam immer weiter abbauen, bis das Leben nur noch Mühsal bedeutet. Die Entwicklungen in Medizin und Technologie sind rasant, was Anlass zu Hoffnung gibt, aber wir sollten beständig am Ball bleiben, damit es in Zukunft weniger – oder besser: keine – Menschen gibt, die eine so qualvolle Zeit durchleben, wie mein Vater es tat und wie Millionen andere Familien sie tagtäglich aushalten müssen.

![[Translate to German:] [Translate to German:]](/fileadmin/_processed_/4/4/csm_C-Probe_Illustrations_Update_sm_21a38bb36f.png)

![[Translate to German:] Stroke Awareness Month. Make the Mai Purple. [Translate to German:] A vein clogged by a blockage. Stroke awareness.](/fileadmin/_processed_/b/d/csm_Blog_675x675_Stroke_05_2022_b8c0770708.jpg)

![[Translate to German:] HPV awareness day [Translate to German:] HPV awareness day visual.](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_Blog_HPV_Awareness_675x675_893dcf33eb.jpg)

![[Translate to German:] [Translate to German:]](/fileadmin/_processed_/0/9/csm_675x675_Blog_Gameplay_9ca4351ace.jpg)

![[Translate to German:] 3D animation of Dark DNA [Translate to German:] 3D animation of Dark DNA](/fileadmin/_processed_/8/9/csm_Blog_DarkDNA_675x675_7e2029703e.jpg)

![[Translate to German:] [Translate to German:]](/fileadmin/_processed_/d/6/csm_675x675_015_no_tobacco_day__1__2df17d53f9.jpg)

![[Translate to German:] The doctor examines the girl's lungs with a stethoscope. Illustration for the World Health Day article on the medicalvision blog.](/fileadmin/_processed_/9/2/csm_FV_09_Blog_World_Health_Day_2021__1__62d9f0b4b6.jpg)